書道コースとは大学で「書」?

「書」は、文字を「書く」ことの中に美を見出そうとする営みです。中国で生まれた書は、長い歴史の中で多くの人々によって様々な形で書き続けられ、鑑賞されてきました。日本では漢字をもとに仮名が作られ、漢字書とともに日本独特の書の美を生み出しています。伝統文化としてだけではなく、新たな美の表現方法としても注目されています。

本コースは、このような書の文化を次代に受け継ぐ人材育成を目標に、1994年に誕生しました。それ以前にも書を学ぶ授業が用意され、多くの卒業生を輩出してきたのですが、さらに専門的に「書を学ぶコース」として歩みだしました。学生は、日本文学の基礎を学んだ上で、実技と理論という二つの柱を通して書を学びます。毛筆で「書く」こととはどのような意味を持つことなのか? 多くの人々が書にどのような思いを託したのか? コース生の大学生活は、自ら「書く」力を高め、考えることによって、書を通して自己を探究する4年間となります。

- KEYWORD

-

- 書を愛し、筆を愛する人

- 高校の書道の先生になりたい人

- 書でわたしを表現したい人

- 書の専門技術を窮めたい人

- ほかにはない4年間の書の学びを窮めたい人

花園大学書道コースで何を学べるの?

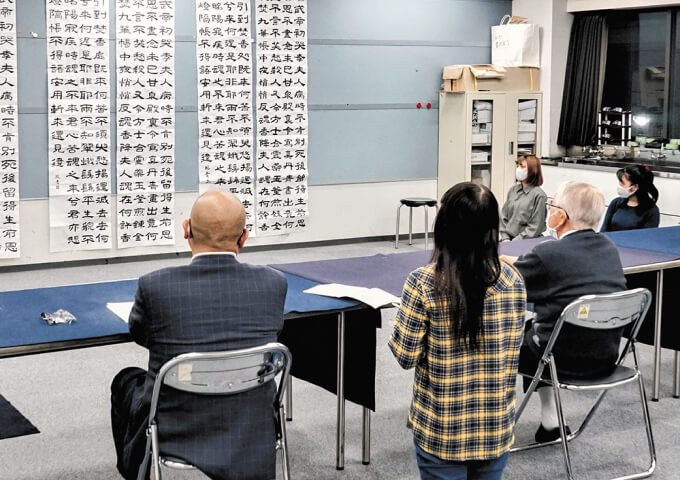

実技では、漢字・仮名書法を中心に古典臨書から制作に至るまで、豊富なカリキュラムが用意されています。指導にあたるのは第一線で活躍する教員を中心に、各分野で実績のある講師陣。卒業時には学びの集大成として「卒業制作展」で作品を発表します。

理論では、「書とはどういう芸術か?」を考えるために、書道史や書道概論、書論講読などを学び、数多くの作品に触れることで鑑賞力を養い、さまざまな観点から書の魅力を言葉で表現する力を育てます。

これらの学びは、書道教員をめざす上でも重要なものです。

学びの特徴

- 01第一線で活躍する教員が実技指導

- 02“書とはどのような芸術か”

その魅力を探る - 03書道の魅力を伝える力を育てる

01第一線で活躍する教員が実技指導

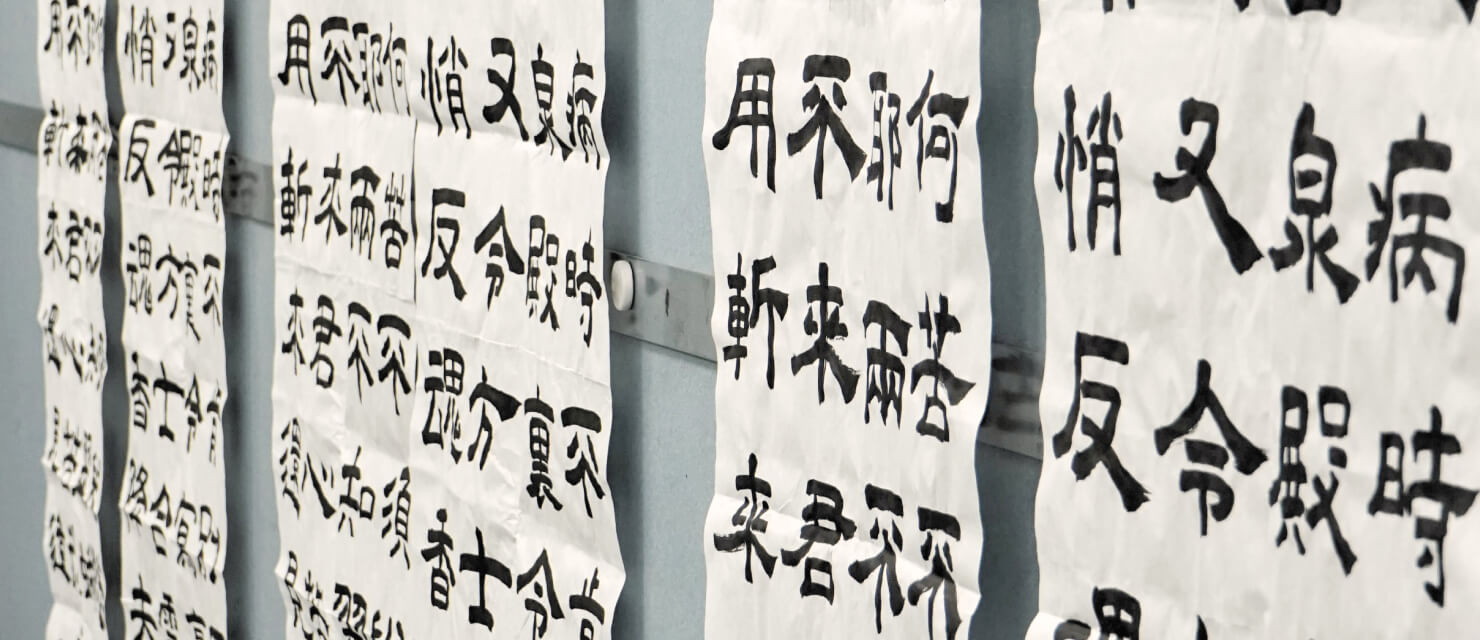

多彩な実習授業、少人数制のゆったりとした空間で“書の学び”を追求することができます。4年間の成果を卒業制作展として発表します。

制作活動を通して、集中力や忍耐力が身に付きます。

02“書とはどのような芸術か”その魅力を探る

書の歴史や理論を学びます。漢字や仮名の古典作品にふれ、先人たちが書の美をどのようにとらえていたのかを考えます。

書の探求を通して、さまざまな課題を見出し、分析、解決する思考力と判断力が身に付きます。

03書道の魅力を伝える力を育てる

3、4年生の書道演習では、各自が選んだテーマについて調べ、考えたことを発表します。

技術を身に付け、自己の思いを作品で表現するだけではなく、学んだ知識をもとに言葉で書の魅力を伝える力を育てます。

4年間の学び

-

- 1年生

日本文学の基礎を学び書道の修練につなげる

-

中高の教員や書道の指導者、書家となるには日本文学の知識が必要です。1年生は日本文学科の学生として、古典文学などの基礎を学びます。あわせて書道の基礎を実技と理論から学び、後期に書道コースの専攻を確定します。

- 1年生

-

- 2年生

実技と理論の双方から書の基礎力を固める

-

書道コースの専攻生として本格的に修練を開始、書の基礎力を固めていきます。実技では古典の臨書に取り組み、表現力や鑑賞力を養います。理論面では書論などの古典を講読、古人・先達がいかに書と向きあったかを学びます。

- 2年生

-

- 3年生

“自ら考え・自ら創る”姿勢を養う

-

書道演習(ゼミ)がスタート。各自が興味・関心から選んだテーマの資料を調べ、考究した内容を発表します。実技では古典研究を基盤とする作品制作に取り組みます。これらを通じ、“自ら考え、自ら創る”姿勢を養います。

- 3年生

-

- 4年生

卒業論文や卒業制作学びの集大成に取り組む

-

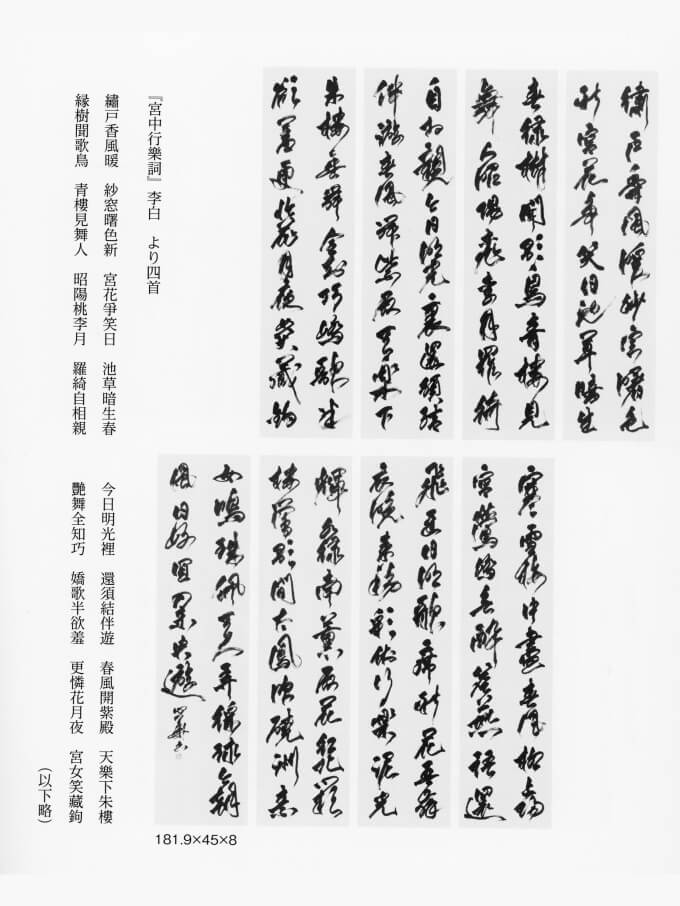

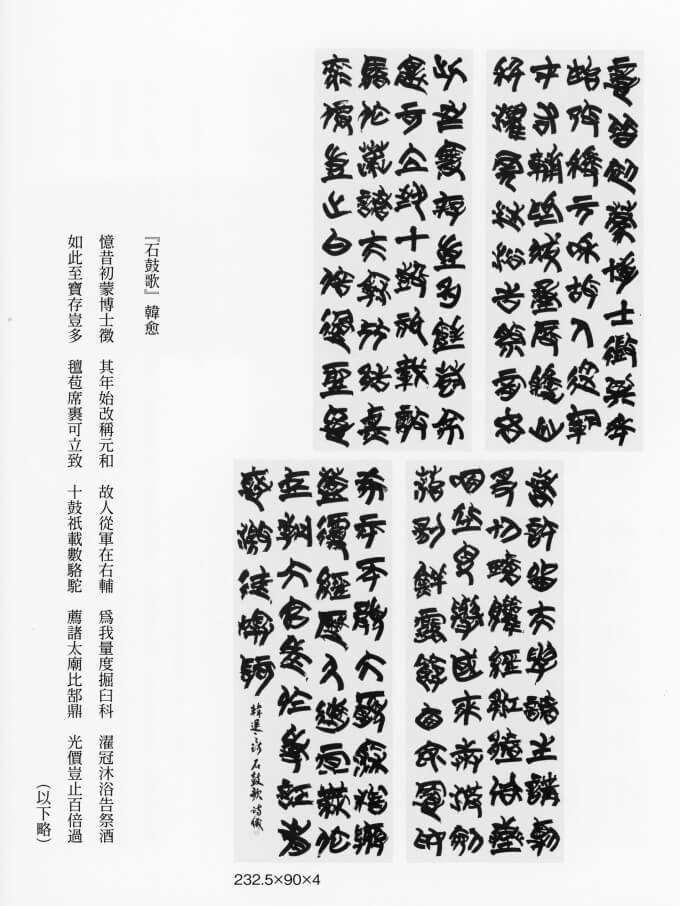

4年生は、“自ら考え、自ら創る”ことの集大成に取り組みます。書道演習では研究内容を深める卒業論文か、大作2点の卒業制作か、いずれかに取り組みます。「卒業制作展」は学外で開催し、広く一般の方々に作品を発表します。

- 4年生

ピックアップ授業

-

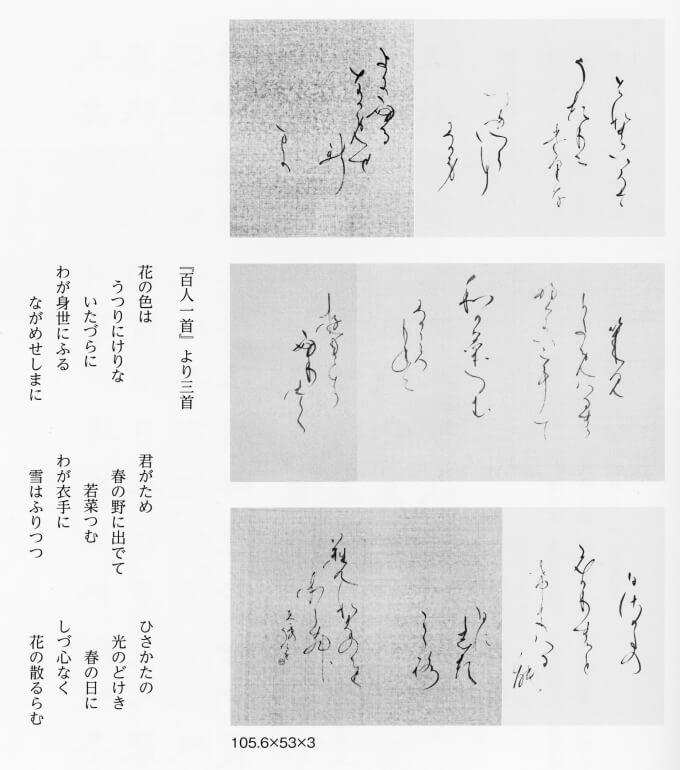

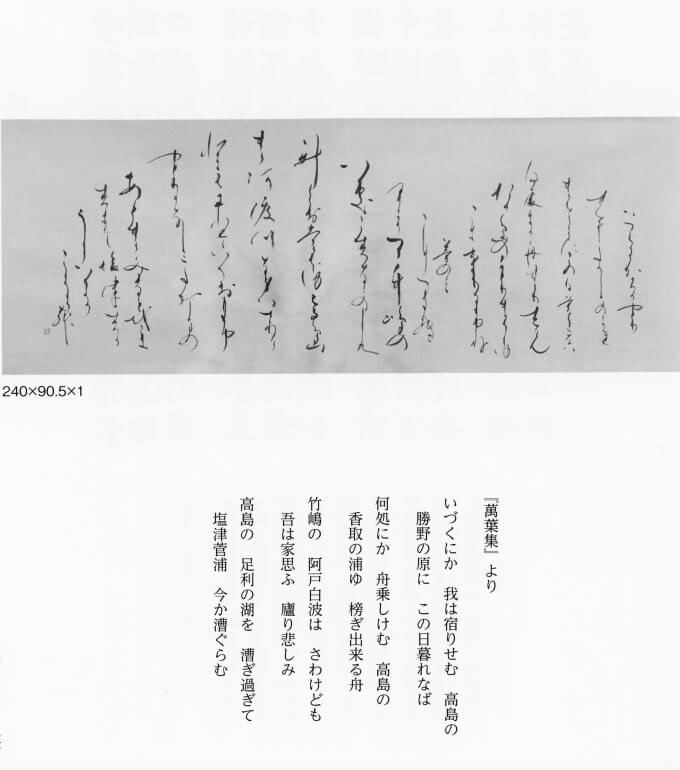

書道制作

「漢字」「かな」書の創作プロセスを体験。実制作する文字・文言は有名な和歌や俳句など授業ごとにさまざまです。書紙も授業を重ねるごとに大きくなります。

-

卒業制作

実技教員による指導のもとに、一年をかけて漢字とかなの大作計2点に挑みます。最終的には額や軸、屏風などに表装し、学外で開催する卒業制作展で展示します。

卒業論文のテーマ・研究テーマ

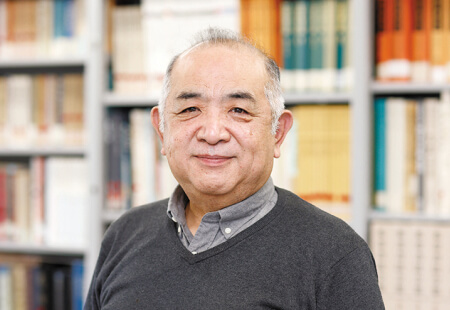

「実習と理論の2つの柱で、技能や発信力を高める。」

どのようなテーマを研究していますか?

中国書法史・日本書道史を専門としています。美術史学の観点から、個々の作品の特色をはじめ、その作品が生まれた時代背景や後世に与えた影響などを研究。また、書の見方がわからない人のために、「書とは何か」「書のかたちはどのように作られ、見られてきたか」などについて考察しています。

本学科でどのような力が身につきますか?

書道実技では充実した実習授業により、自身の書道技能を高めます。併せて書道理論では、書とはどのような芸術かを多様な視点から考察。これらの学習を通して、技能の向上だけではなく、書を深く理解する思考力や獲得した知識を多くの人に言葉で伝えられるコミュニケーション能力を養います。

教授 下野 健児

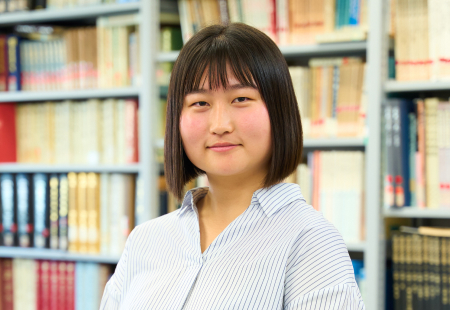

「新たな夢に書道を活かしたい。」

花園大学を選んだ理由は?

高校の書道科の教師をめざし、教員免許を取得できる大学を探していました。規模の大きい大学が多い中で、高校の先生のすすめもあり、少人数の落ち着いた環境できめ細かな指導が受けられる本学に魅力を感じ、入学を決めました。

印象に残っている授業や学びの取り組みは?

「書論講読」の授業でくずし字の文章を解読。徐々に読みこなせるようになり、書道展でもより深く意味を理解したうえで鑑賞できるようになりました。また、自分が仮名を書く際にも、線ではなく文字として表現できるようになりました。

学んで楽しいこと、成長したと思うことは?

高校までは、賞を取るために字を綺麗に書くことに重点を置いていましたが、大学での学びを通して、作品全体のバランスを工夫し、鑑賞の対象としてどう仕上げるかを意識するようになり、書道への姿勢が変わったと感じます。

今後の目標は?

在学中にボランティアを経験したいと考え、入学以来、障害者の方の余暇支援を行うボランティアサークルに参加しています。そのご縁から、子どもの発達を支援する施設でアルバイトを経験。それを機に、特別支援学校の教員を志すようになりました。

現在、書道と国語の教員免許に加え、特別支援学校の教員免許取得に向けた教職課程で学んでいます。今後は支援を必要とする子どもたちが、書道を通して得られる力や発達について研究していきたいです。

(特別支援学校教諭の免許取得に必要な単位については、社会福祉学部の科目を履修中)

宮﨑 翔子 さん

日本文学科 書道コース 3年生(取材時)

大阪府 高槻北高等学校出身

「明日も行(生)きたい

学校・社会をつくる一人として。」

現在の仕事について

通信制・単位制高校で書道を担当。子どもたちが明日も行(生)きたいと思える学校には何が必要、必要ないか考えながら過ごしています。働いて感じた「自分に優しく、自分も周りも大事に」を大事に働きたいです。

印象に残っている大学時代の経験

実技と理論を関連づけた学びで、書の魅力が広がりました。右京区役所の式典でのパフォーマンスなど、多様な場で、書道を通じ多くの方とつながりを持てたことも良い経験でした。

秋桜高等学校 教諭

竹澤 成那 さん

文学部 日本文学科 書道コース

2022年卒業

福井県 鯖江高等学校出身

所属等はインタビュー当時のものです。

取得可能な資格一覧

卒業後の進路

卒業後の主な進路

一般企業、公務員(警察・消防等含む)、教員(中学校・高等学校)、図書館司書、書道家、大学院進学 など