人材の養成、および教育研究上の目的

社会福祉学の理論と技術を修得し、人間生活上の諸問題に関連する優れた専門性を備えた人材を養成する。

社会福祉学領域

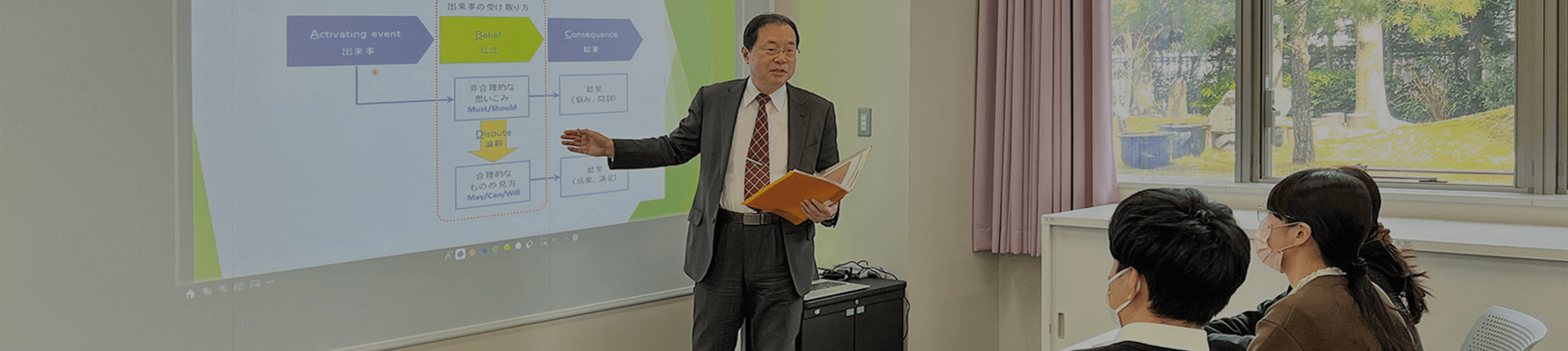

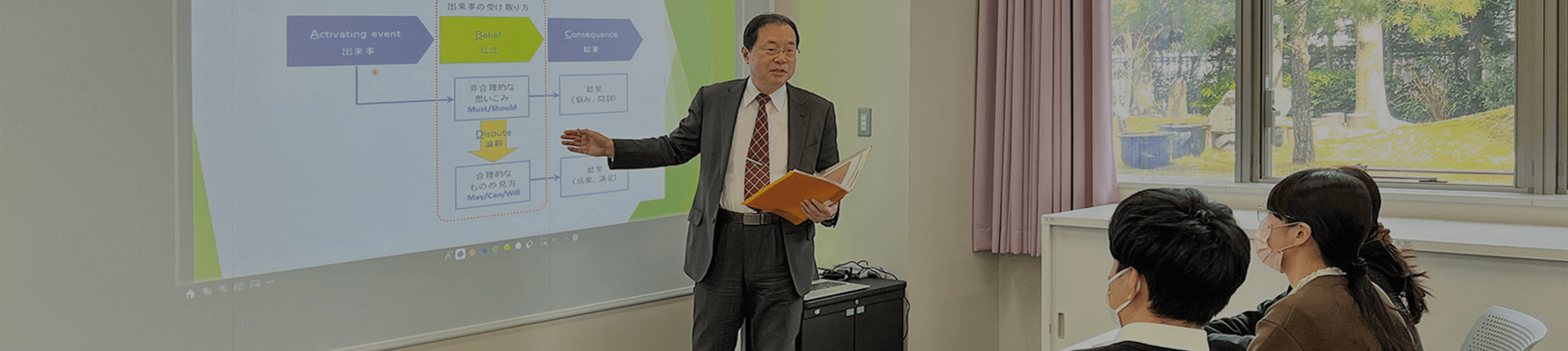

学部教育においてとりわけ社会福祉現場との緊張感ある連携を希求してきた本学では、本研究科設置の目標を「実践性あふれる福祉のエキスパート」の養成においてきました。

カリキュラムでは、高齢者福祉特論、貧困格差問題特論、精神保健医療福祉特論、ソーシャルワーク特論を中心に特別講義、演習を組みあわせて幅広く学ぶことができます。

授業は夜間や土曜日の開講を中心にしており、社会人の方が現職のかたわら研究に励みやすい学習環境を整えています。

修学期間は基本的に2年間ですが、現職との兼ね合いなどもあってもっとゆとりを持って研究したいという人は、最初の2年間で必要単位(30単位)を履修した上で、修士論文のみ3年目以降に取り組むこともできます。この場合、3年目からの授業料は半額ですみます。この制度を活用している人たちも数多くいます。

修士課程修了後はさらに博士課程への進学を目指す人もいますし、大学や短大、専門学校の教員として活躍する人、研究の成果を生かして福祉の現場のリーダーとして活躍する人たちもいます。

社会福祉学領域開講科目