日本史学科とは豊富な研究資源から日本の歴史・文化を学ぶ

古代から近現代にいたる各時代、さらに政治・経済・社会・文化など幅広い分野から個々の興味にあわせて学べます。

日本史の主要舞台である京都で、歴史を肌で感じながら学べるのも魅力です。

- KEYWORD

-

- 日本史に興味・関心がある人

- 日本史を自分で解明してみたい人

- 「歴史の舞台・京都」で学びたい人

- 「本物の歴史遺産」に触れたい人

- 社会科の教員免許を取得したい人

豊富な研究資源から

日本の歴史・文化を学ぶとは、どういうこと?

古代から近現代にいたる各時代、さらに政治・経済・社会・文化など幅広い分野から個々の興味にあわせて学べます。

日本史の主要舞台である京都で、歴史を肌で感じながら学べるのも魅力です。

学びの特徴

- 01日本史の各時代・各分野を網羅

- 02日本史の主要な舞台、京都で学ぶ

- 03学科を超えた学びで、

プラスアルファの力を

01日本史の各時代・各分野を網羅

古代から中世・近世・近現代にいたるすべての時代史はもちろん、幅広い分野で学べる科目があり、それぞれの時代に専任の教員が揃っているため手厚い指導を受けることができます。学生自身の興味にあわせて研究対象を選び、テーマを掘り下げていきます。

02日本史の主要な舞台、京都で学ぶ

花園大学はかつての平安京の内側、洛中にあるため、日常的に京都の史跡を訪ね、フィールドワークをおこなうことができます。1200余年の歴史の舞台となった“現場”に立ち、日本史を肌で感じながら学ぶ価値ある4年間を過ごすことができます。

03学科を超えた学びで、

プラスアルファの力を

「学部・学科横断型学修プログラム」で、他学部・他学科が提供する科目を履修することが可能です。自分の専門の学修に加え、学びをより広く、幅広いものとし、多面的な知識・技術を身に付けることができます。

4年間の学び

-

- 1年生

大学で取り組む歴史研究の基礎を学ぶ

-

歴史学とはどのような学問なのかを学びます。

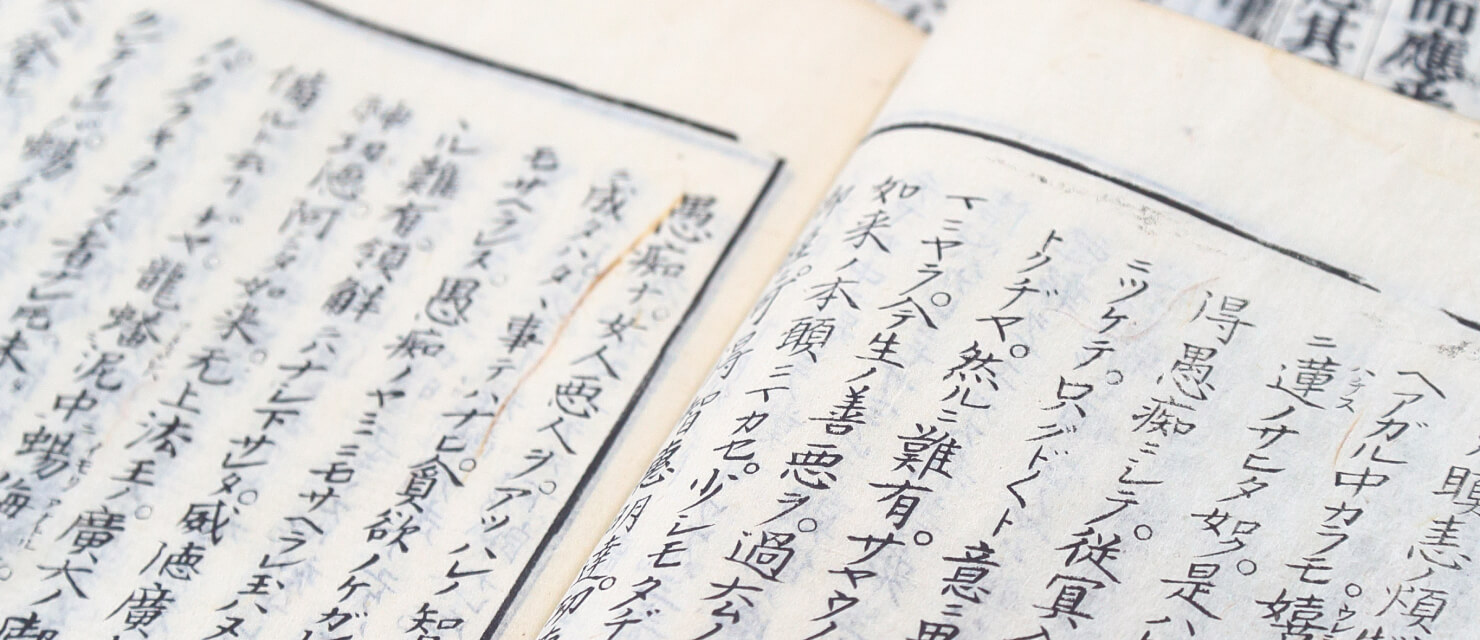

さらに、古文書などの史料を解読・分析する基礎的なスキルを身につけ、各時代の全体像を学びます。自身が掘り下げたい時代や分野を見つけるのも1年生の課題のひとつです。

- 1年生

-

- 2年生

歴史研究の方法を身につける

-

歴史を研究するのに必要な方法論を学びます。

また、各時代や各分野の専門的な研究成果を理解していきます。そうやって得た知識をもとに、3年生から始まる演習(ゼミ)で掘り下げていきたいテーマの絞り込みをおこなっていきます。

- 2年生

-

- 3年生

自分が選んだテーマの専門的研究に取り組む

-

専任教員が受け持つ演習(ゼミ)が始まります。これまでの学びを通じて抱いた興味・関心にあわせてテーマを選び、研究に取り組みます。授業は少人数制でおこなわれ、研究発表、ディスカッション、レポート作成を繰り返していきます。

- 3年生

-

- 4年生

研究を深めて卒業論文にまとめる

-

3年生からの演習(ゼミ)を継続して履修し、担当教員による個別指導のもとで、それぞれの研究内容を深めながら卒業論文にまとめていきます。卒業論文ではこれまでの研究成果をふまえて、自分の見解を述べます。

- 4年生

ピックアップ授業

-

古代史研究Ⅱ

平安京を中心として、古代の都城の構造やその変遷、中世都市への変容過程に着目。発掘成果や文献史料をもとに検討し、そこから見える古代史の諸問題を考えます。

-

戦国史研究Ⅱ

戦国時代の諸勢力やこの時代を特色づける事象、研究概念について解説。日本列島全域の戦国大名や地域権力の実態を個別に追究し、戦国時代に対する理解を深めます。

卒業論文のテーマ・研究テーマ

- 安倍晴明と平安貴族

- 薬子の変と皇位継承

- 崇徳院怨霊の伝承と史実

- 源義経と治承~文治の内乱

- 足利義政の慈照寺創建について

- 明智光秀の丹波支配

- 会津藩と京都守護職

- 近世の捕鯨業

- 江戸時代の疱瘡とその対策

- 鳥羽伏見の戦いの勃発と展開

- ミッドウェー海戦の展開について

- 戦後日本における鉄道の展開

「過去に学び、未来を生きる力を育む歴史学。」

どのようなテーマを研究していますか?

明治維新史(主として幕末維新期の政治史・社会史)、近代日本社会史(明治期~昭和戦前・戦中期の地域社会史・地方行財政史)、戦時体制(日中戦争~アジア・太平洋戦争期における国家総動員体制)を主に研究しています。

本学科でどのような力が身につきますか?

日本史学科では、過去の研究成果をふまえて史料を読み解き、自ら歴史を明らかにしていきます。そうして養成される分析力や判断力は、過去から学んで現在を分析し、未来を見通す力となります。つまり、歴史学は現代や未来の課題解決につながる「生きるための学問」だと言えるでしょう。

教授 松田 隆行

「史料を読み解き、リアルな歴史像に迫る。」

花園大学を選んだ理由は?

高校で、想像力をかき立てられる日本史の授業に魅了され、深く学びたいと思ったのがきっかけです。「日本史を学ぶなら京都の大学」と考えていたところ、高校の先生から日本史研究が充実している本学科をすすめていただきました。

印象に残っている授業や学びの取り組みは?

「日本史学講読」では、近現代の政治家の手紙などを読み、当時の出来事などのキーワードから書かれた年代を特定します。史実のくわしい経緯や関係者の思いがリアルに浮かび上がる過程が楽しく、史料を読み解く力が身に付いています。

学んで楽しいこと、成長したと思うことは?

高校までの学習と違い、大学では問いを立てて答えを探し、レポートにまとめる機会が多くあります。「どこから着手し、どんな文献を調べるべきか」などアプローチ方法が少しずつわかってきて、探求する楽しみを実感しています。

今後の目標は?

中学で吹奏楽を始め、現在も本学の吹奏楽部に所属していることもあり、明治期の音楽教育に興味を持っています。西洋音楽が日本の教育にどのように取り入れられていったのか。卒業論文では、当時の価値観や世相の影響も含め、「音楽」「教育」「歴史」の複合的な視点で研究を進めたいと考えています。

また、大学での学びや課外活動で実感した、責任を持って主体的に取り組む姿勢と周りの人たちとの協働の大切さを意識し、より実りある学びの成果をめざしていきたいです。

中松 凜 さん

日本史学科 3年生(取材時)

和歌山県 熊野高等学校出身

「過去を学んで現在を理解する

歴史学的な視点を未来ある生徒たちへ」

現在の仕事について

常勤講師として高校1年の「歴史総合」、高校2年の「日本史探究」を担当しています。特に「歴史総合」は私が大学で学んだ歴史学的な視点を高校生の段階で養える授業です。

印象に残っている大学時代の経験

近現代史がご専門の先生のもと、オートバイの歴史の研究にのめり込み、そのまま大学院へ。そこで培った多角的な視点から物事を捉える姿勢は、私の人生の“芯”になるほど意義深いものでした。

追手門学院中学・高等学校 勤務

松浦 啓太郎 さん

文学部 日本史学科

2022 年卒業

文学研究科 修士課程 日本史学専攻

2024 年修了

大阪府 箕面自由学園高等学校出身

所属等はインタビュー当時のものです。

卒業後の進路

卒業後の主な進路

一般企業、公務員(警察・消防等含む)、教員(中学校・高等学校)、博物館学芸員、図書館司書、大学院進学 など